親戚や友人などから突然の訃報の知らせがあった時、あなたはすぐに葬儀に向かうことができますか?

葬儀に参列する際には喪服や数珠が必要になりますし、香典の準備もしなければなりません。

葬儀までの限られた時間の中で準備しなければならないことって意外と多いんです。

そんな葬儀の準備をしていて困るのが香典ではないでしょうか?

香典の表書きはどんな形式で式が行われるかで違うって知っていますか?お金の入れ方についても決まりがあります。

また、葬儀場の受付での香典の出し方についてのマナーがあるんです。

ということで、今回は意外と知らない香典の表書きやお金の入れ方などについて紹介させていただきます。

宗教の違いによる葬儀の香典袋の表書きの違いを紹介

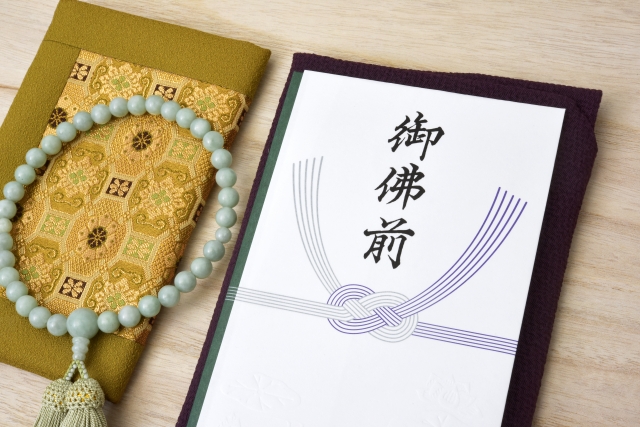

香典袋というのは通夜や葬儀の際に持っていく、白の無地または蓮の花の柄が入った現金を入れる不祝儀袋の事です。

香典袋の表書きは宗教によってふさわしい書き方というのが違ってきます。

宗教によって違うというのはどういうことかというと、一言に葬式と言っても仏式・神式・キリスト教・無宗教など形式が違います。

故人がどの宗教で香典の式を執り行っているかで表書きの書き方が変わってくるのです。

仏式の場合の表書きの書き方

葬儀が仏式の場合は通夜や葬儀、四十九日法要より前にお香典を渡す場合は「御霊前」または「御香典」が使われます。

四十九日までは霊として浄土までの旅をすると言われているためです。四十九日以降は旅を終え仏になっているので「ご仏前」と書きます。

例外として浄土真宗だった場合亡くなると四十九日の旅はなく極楽浄土へと行くので四十九日前でも「ご仏前」と書きます。

神式の場合の表書きの書き方

葬儀が神式の場合は「御神前」「御玉串料」と書きます。香典袋は白の無地を使用し、蓮の花が描かれた物は避けてください。蓮の花は仏教の花ですので神式には合いません。

キリスト教の場合の表書きの書き方

キリスト教の場合「御花料」と書きます。カトリックかプロテスタントによって「御ミサ料」や「献花料」などの書き方があります。

しかし、そこまで把握して参列するのは難しいかと思いますので、共通して使える「御花料」と書くのが良いかと思います。

御香典袋はキリスト教用の水引なしの物が1番良いですが、用意が難しい場合は白と黒の水引もしくは銀の水引の物で大丈夫です。

葬儀の香典袋の表書きの書き方を紹介

上記のように正式には使い分けがありますが、どの形式で執り行うか分からない場合や無宗教での式の場合は「御霊前」「御香典」と書き参列されると良いでしょう。

「御香典」「御霊前」の下には名前を記入します。苗字のみ書く人がいますが、同じ苗字の人もいますので受付で集計する際に分からなくなる場合もあるのでフルネームで書きましょう。

また、中袋にも表面に金額、裏面に氏名と住所を書いておくほうが丁寧です。金額は旧漢字を使用して書きます。

書く際には薄墨の筆ペンや毛筆が適切ではありますが、黒のサインペンでも良いかと思います。ボールペンで書くのは避けましょう。

香典袋へのお金の入れ方と金額について紹介

表書きの書き方がわかったら、次はお金の入れ方と金額について紹介させていただきます。

新札は使用しない

結婚式の際には祝儀袋に新札を入れることがありますが、香典に使うお金には新札は使用しません。

新札を使用するのは、亡くなるのを待っていた、準備していたとように感じるからです。

かといって使い古したクシャクシャなお札を使用するのは失礼ですので、使用された綺麗めなお札または新札に折り目をつけ使用します。

お金の向きは揃える

香典袋にお金を入れる際は次のことに注意しましょう。

- お札の向きはそろえる

- お札の裏面(人物が描いていないほう)を上にする

- 人物が描かれた方から袋に入れる(人物が下になる)

もちろん受付でチェックされるわけではありませんが、マナーとして自然にしておきたいです。

香典袋に入れる金額

いくら入れれば失礼にならないの?

という疑問ですが、その人の故人や家族に対してのお気持ちなので、「この金額が正解!」なんてものはありません。

ただ一般的に皆さんが入れている金額でいえば、故人との関係が濃いほど金額は大きくなります。

- ご近所関係:3,000~5,000円

- 友人関係:5,000~10,000円

- 会社関係:5,000~10,000円

- 遠い親戚:5,000~10,000円

- 親戚の叔父叔母:10,000~20,000円

- 兄弟姉妹:30,000~50,000円

- 祖父母:10,000~100,000円

これはあくまでも目安で、関係性で変わってきます。ご近所で取り決めがあることもありますし、親戚で金額を合わせることもあります。

また家族によっては香典を辞退されることもあり、その場合は家族から香典を辞退される旨を伝えられるかと思います。

どうしてもお悔やみの気持ちを渡したい場合は、無理に香典を渡すのではなくお返しが必要ないちょっとした心ばかりの品を用意すると良いでしょう。

例えば線香やお花、故人が好きだったものでお供えできるものなどオススメです。

香典袋の持って行き方と出し方のマナーを紹介

次に香典を受付に出すまでの持ち運びについてです。カバンや内ポケットに入れて持って行くかと思いますが、その時に香典を袱紗に入れていますか?

袱紗は汚れ防止と共に、寒色または紫の色の袱紗でお悔やみを表します。袱紗を使っていない人は多くいますが、用意すると良いでしょう。

ビニールに入れて持って行くのはマナー違反

一番やってはいけないのが、香典袋を購入した時に入っているビニール袋に入れて持っていくことです。

さすがにビニールに入れたまま受付に出す強者はいませんが、こういう人意外と多いです。

特に若い方に多く見受けられます。しかも受付でうまくビニールから出せなくて慌てているなんてケースがあります。

香典袋が汚れないようにと配慮しての事でしょうが、それはマナー違反ですので注意しましょう。

香典の準備は葬儀場ではしない

受付の隅で急いで香典袋に記入、お金を入れて用意する人がたまにいますが完全にアウトです。

そんな人いる?と思いますがいるんです。その姿に式場スタッフも受付の係の人も苦笑いしていますよ。

香典袋は相手に向けて渡す

葬儀の際は記帳用ノートもしくは記帳所で芳名カードに記入後、受付に行きます。

受付で一礼し、この時「この度はご愁傷さまです」と語尾を小さく聞こえない声で言い、袱紗から香典を取り出し係の人に渡します。

その時香典袋の向きに注意しましょう。香典袋は相手に向けて(相手から字が読める向き、自分から字が逆さ)渡します。

香典を出すときは言葉かけは無くても大丈夫ですが、「こちらをお供えください」と言葉を添えるのもいいでしょう。

その時場所によって違うかと思いますが、返礼品の引換券を渡される場合があります。どこにしまったか分からなくなる人がいますので、失くさないよう気を付けましょう。

最後に

今回は香典袋の表書きの書き方やマナーについて紹介させていただきました。この記事を読んでマナー違反したことあるとドキッとした人もいるのではないでしょうか。

葬儀の場は慣れていない人も多く、マナーについて知らないという方もいます。

ですので、マナー違反をしたとしても気付かれない場合もあるでしょう。

ただ、だからいいや!ではなくそんな場だからこそマナーを守れる人がスマートなで常識ある大人に見えるのです。

縁あった故人との最後の場で、こんな事やらかしたなという思いででなく、こんなお別れができたなと思えるよう、皆さんの葬儀の知識が増えるといいなと願っています。

コメント